瓯江之颂丨温州鼓词代代传

一曲南音悠悠,永嘉乱弹、客家山歌,布袋木偶掌上乾坤;一段鼓词朗朗,东山歌册、八音锣鼓,佛山醒狮四海江湖。声音纪录专题《脉脉相传》,倾听中华大地上的历史回音与时代新声。

现在我们听到的弹奏声音,是一群来自浙江温州的孩子们在温州鼓词浙江省级代表性传承人陈小宝老师的指导下练习温州鼓词。孩子们左手执曲板,右手持鼓签,一把牛筋琴,摇头晃脑,一敲一打一张口,用温州鼓词独有的腔调和姿势展示着新时代的声音。

何为温州鼓词?浙江省民间曲艺素有“浙北评弹,浙南鼓词”的说法,温州鼓词是温州及浙南群众喜闻乐见的曲艺艺术。长于抒情,善于叙事,通俗易懂,内含丰富;唱腔押韵,音节和谐,保持了民间说唱音乐的特色。最具代表性的传统曲目有《陈十四娘娘》《十二红》等。2006年,浙江温州鼓词经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

温州鼓词最主要的乐器牛筋琴,音色浑厚、柔美、响亮清脆。“正月灯、二月鹞、三月麦秆做吹箫……”一曲温州方言童谣《十二月令》通过鼓词的方式演绎,在孩子们的努力练习下,付出终于有了些许成效。

“学生小叶:我现在听起来自己敲得好像有点儿模样了!

学生小晨:我小时候也听过温州鼓词,我很好奇那些艺人敲那么多乐器他们不会累吗?我接触温州鼓词之后,发现它挺有趣的,特别是它的乐器。

学生小承:学温州鼓词不仅能让我学好温州方言,也可以让我体验到它的快乐。”

温州鼓词发源于温州瑞安,以瑞安方言为标准音说唱,通俗易懂、雅俗共赏,真实地反映温州鼓词作为民间艺术和地方文化资源的独特魅力。提及为什么会用当地方言来唱鼓词?陈小宝:

“温州鼓词它用温州方言来唱,它语言组成的时候,温州鼓词腔调唱起来会好听,如果你反过来唱普通话,唱别的语言它这个味道就体现不出来了,温州鼓词是它的地方语言特色才形成的鼓词。”

在唱鼓词的时候,通常一敲一打一张口、一哭一笑一说唱,一段扣人心弦的故事就呈现在听众面前,其表演形式非常接地气。陈小宝:

“接地气原因第一个就是说我们曲种本来流传到现在有300多年,就是说形成了这一种艺术了。老百姓从到古代到现代,他对温州鼓词的语言非常喜爱还熟悉。它内容很多的,比如说传统的这些历史故事,短篇的也有,我们现在有一些新编的,比如新闻新事插进里边都可以编得起来的,听众一听就感觉很贴切,听众就喜欢了。”

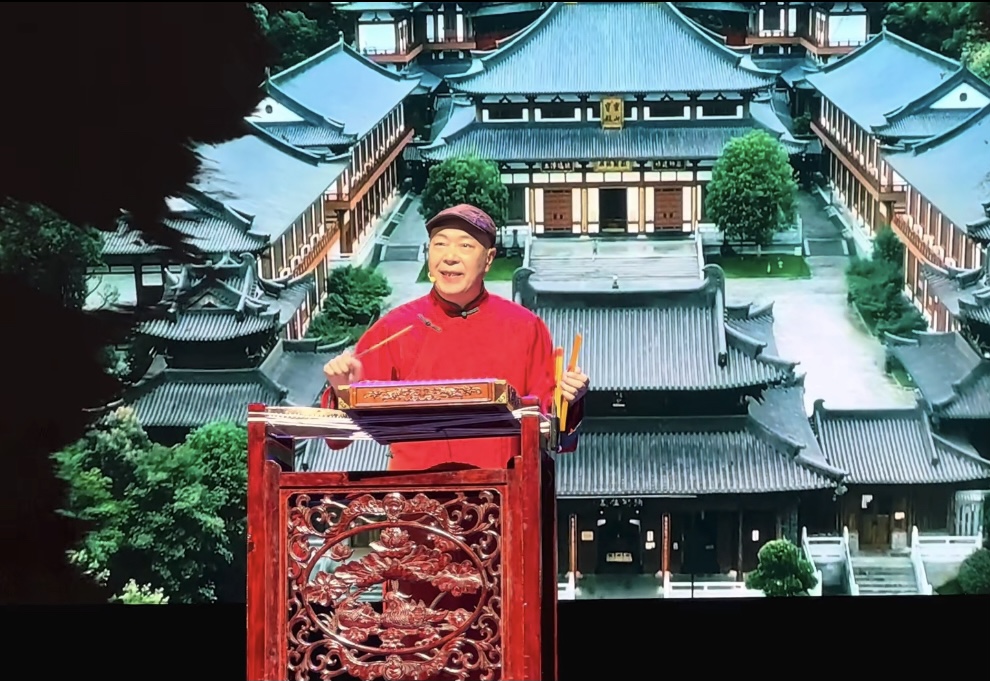

1972年开始随其父亲温州鼓词国家级传承人陈志雄学习,16岁第一次登台演出,温州鼓词浙江省级代表性传承人陈小宝的鼓词生涯由此启幕。三十多年来陈小宝一直从事民间曲艺演唱、创作与辅导工作。陈小宝:

“因为我爸他也是温州的一个艺人,一个就是家里的影响,另外一个我们老的人说“有艺不愁穷”,就是说你有一个手艺学好了,你接下去你生活你就会有好多了,但当时受到这些影响,还有一个我把这一种的艺术学起来,当一个是职业,就是说坚持下去。”

从小耳濡目染,陈小宝对温州鼓词产生了浓厚的兴趣,陈小宝的父亲就拿了本鼓词剧本让他看,开始手把手将温州鼓词技艺传授给他。但直到以此为生后,才知道这个“饭碗”并不是随随便便就能端起来。陈小宝:

“有句话是“台上1分钟,台下10年功”,我从14岁开始,这学的时候就是第一个先把牛筋琴敲熟练,第二个还要背台词,我们当时1个晚上唱有4个小时,有2万多个字,这个背台词很难,当时我早上5点起床要背台词了,很想睡的,你没办法,你要想把它记住,你一定要下苦工夫。”

2014年,陈小宝捧得中国曲艺界的最高奖项——牡丹奖“表演奖”的奖杯,成为温州市首位获此殊荣的表演艺术家。拳不离手,曲不离口,对于鼓词,即使是获得牡丹奖殊荣的他也不敢懈怠,始终兢兢业业。近年来,陈小宝与浙江温州曲艺家协会一同付诸行动,投身于鼓词技艺的推广与传承当中。陈小宝:

“传承我们温州鼓词这个艺术,我们老祖宗留下来的。我们曲艺家协会就想一个办法把鼓词搬到学校里边去,给孩子们有个接触,如果是没有接触了以后,他们不知道什么是温州鼓词了,这样就是把温州鼓词慢慢的把它的框打开,人们就是喜欢它,然后接触到它。”

如今,温州许多学校通过非遗进校园推动传统文化教育,让孩子们从小感受中华优秀传统文化的魅力。在温州市实验小学,学校首创用“音乐教学”的方式传承温州鼓词,通过创新鼓词音乐、创新传统乐器、创新表演形式等方式,开创了一种独特的传承路径,让鼓词从市井走进校园、走进课堂。温州市实验小学副校长谢奕崇:

“我们学校从2017年开始就做“鼓词进校园”的项目,我们巧妙融合了自身优势,用符合当代校园适合孩子的方式,自制乐器、自编教材,将鼓词引进课堂,开辟了鼓词文化的新传承模式。传承传统文化需要在传承中融合,在创新中发展,愿非遗之花真正落地生根,开遍校园,为新一代的孩子打上热爱传统文化的生命底色。”

周末时光,温州的鼓词传承人会走进温州“华盖词场”给市民们带来别样的鼓词演出。“温州人,胆量大,敢打敢拼闯九洲……”,一曲温州人耳熟能详的温州鼓词让人们思绪不由得回到温州老城区,那一声声来自牛筋琴的叮铃,把温州的古朴气韵演绎得悠远生动。

“观众甲:我平时会过来看一下,温州鼓词有名的,我很喜欢鼓词,我虽年纪大了点,仍然对温州鼓词独有情钟,经常通过各种渠道观看、聆听各式各样的鼓词曲目,乐此不疲。

观众乙:感觉回到了我的童年,在很小的时候,我总是喜欢躺在爷爷的竹椅上,所以我感觉在树荫下听这收音机中传来的温州话感觉非常亲切,那个时候爷爷告诉我这个是温州鼓词,咿呀咿呀的,听到感到安心。”

大榕树下,琴声一响,唱腔动听悦耳。琴声与地道乡音的起伏,人们便仿佛找到了精神归宿,观众情绪随着故事情节不断起伏,时而开怀大笑,时而潸然泪下。温州市鹿城区曲艺家协会副主席兼秘书长陈晨:

“温州老年人老的这批群众,他自己觉得还有一种归属的感觉,所以老年人因为现在城市在变化,可能像古时候那样大院的少了,所以大家就需要这样一个场所那么聚在一起,所以你看华盖词场,我们观众随时只要有开演,我们都不需要去组织,我们原生态的听众就非常多,这也体现温州一种文化文脉,从古时候一直流传到现在,我们的根还在。”

在现场,新风派鼓词传承人、温州市实验小学老师周晓秋用她自己研制的多功能鼓词乐器演奏了一首别样的温州鼓词,创新了鼓词音乐及表演,增加了艺术表现力,碰撞出别样的火花。谈及温州鼓词的创新,周晓秋:

“首先我觉得要在作品上下功夫。作为新一代非遗传承人,这几年我专注于创作一些“短、文学性强、艺术性强”的符合年轻人审美的作品。特别我会在编曲上融入一些现代音乐元素,与时代接轨,那我们还可以通过创新鼓词的表演形式,比如说开发伴奏乐器功能、丰富音乐表现等形式以此提高欣赏度。”

如今,周晓秋老师在学校开展鼓词教学的过程中,改变了大家对传统温州鼓词只是老辈唱唱、老调哼哼的看法,也让更多的孩子对这项非物质文化遗产有了全新的体验。在她看来,温州鼓词就像一张超越时空的邮票,承载着对故乡的满满记忆,连接着温州人与家乡的绵绵血脉。周晓秋:

“我也致力于温州鼓词教学实践研究,这几年我为孩子们研发新型乐器、建设传承团队,开发鼓词精品课程,我一直竭力把家乡这优秀的曲艺根植于孩子们心间。”

温州人爱走南闯北,无论走到哪里,只要牛津琴声一响,三粒板一动、一敲,就知道这是家乡的声音,这种来自民间、来自生活的文化凝聚力,也是守护文化根脉、守护非物质文化遗产的意义所在。鼓词与一代代温州人相生相依,温州鼓词也在时间中凝固成琥珀,一段又一段独具特色的温州鼓词,让深深扎根于温州沃土的曲艺之花能够永远常青。

网友评论

评论展示

-

华语环球2196用户节目效果特别棒,期待下一期的节目!求安排!!!

-

华语环球2569用户节目效果特别棒,期待下一期的节目!求安排!!!节目效果特别棒,期待下一期的节目!求安排!!!节目效果特别棒,期待下一期的节目!求安排!!!